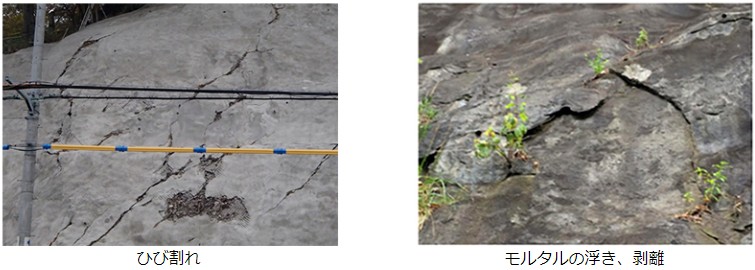

のり面を保護する方法として、モルタル吹付工が多く用いられてきました。 本来、モルタル吹付けは、風化・浸食の防止を目的として用いられ、防水機能が要求されます。既設吹付モルタルは、経年変化により吹付モルタル自体の劣化やひび割れ、剥離、地下水等の影響による地盤の風化・空洞化が生じています。 従来は、既設吹付モルタルを取り除き、新しく作り替えるため大量の産業廃棄物が発生していました。のリフレッシュ工法は、老朽化した既設吹付モルタルを取り壊す(捨てる)ことなく、既設のり面を補修、補強することができる工法です。

QUALLITY WORK

のり面の老朽化とは?

のり面の老朽化とは?

1)建設時の性能が低下した状態 2)建設当初の目的(機能)が損なわれた状態

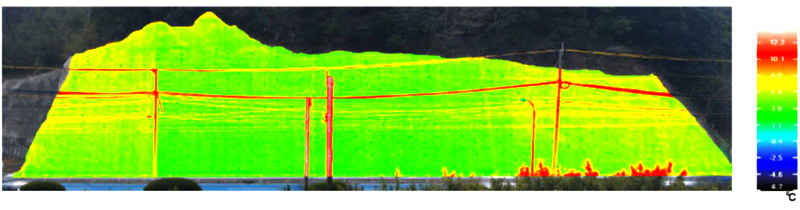

▼ のり面保護工の老朽化「亀裂」

▼ のり面保護工の老朽化「剥離」

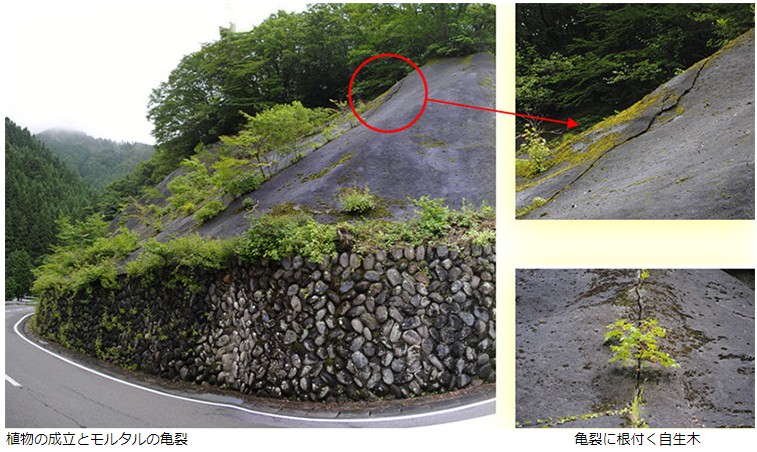

▼ のり保護工の老朽化「せり出し・凍害」

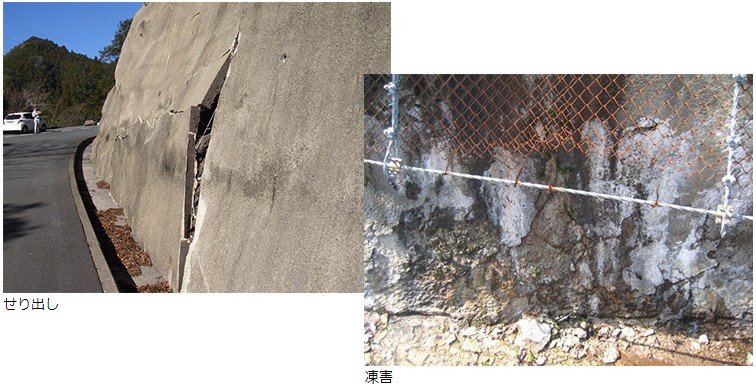

▼ のり面保護工の老朽化「風化・空隙」

▼ 老朽モルタルのり面の補修(従来技術)取り壊し・新設

問題点: モルタル切断片以外に 落石・岩体崩落の危険性が高い。

▼ 老朽モルタルのり面の補修(従来技術)

従来技術の課題

1) 落石事故、表層崩落のリスクが高い 2) 仮設防護柵の規模が大きい 3) 施工性が悪く工期への影響が大きい 4) 作業員の高齢化 5) 建設廃棄物が多量に発生する

工法の特長

工法の特長

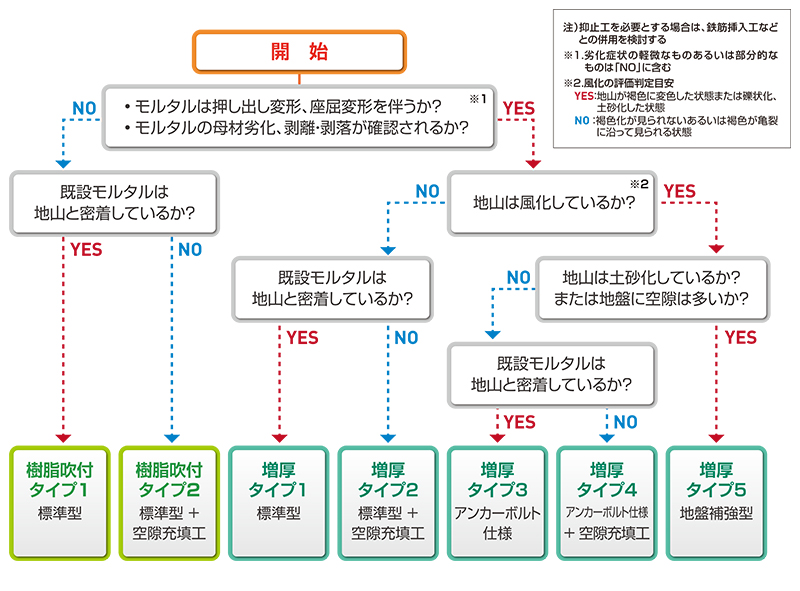

のリフレッシュ工法は、既設吹付モルタルを取壊さずに、老朽化の程度や既設吹付モルタルと背面地山の状態に応じて樹脂吹付タイプ2種と増厚タイプ5種の計7種から適切な対策工を選択できます。

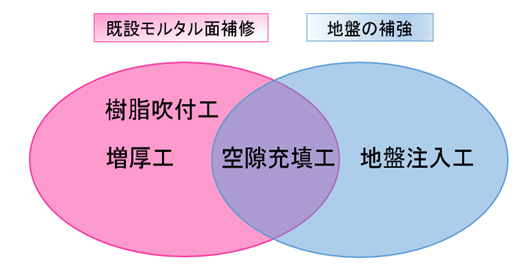

工法の構成イメージ

工法の構成イメージ

<3工種の複合効果> ●既設モルタル吹付け面の補強や景観の向上を目的とした増厚工・樹脂吹付工 ●地盤とモルタル吹付け背面の密着性を高めることを目的とした空隙充填工 ●地盤の強化を目的とした地盤注入工

各種タイプの説明

各種タイプの説明

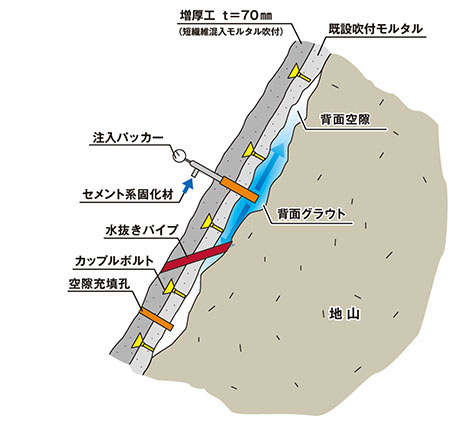

タイプ1 標準型

タイプ2 標準型+空隙充填工

タイプ1 標準型

タイプ2 標準型+空隙充填工

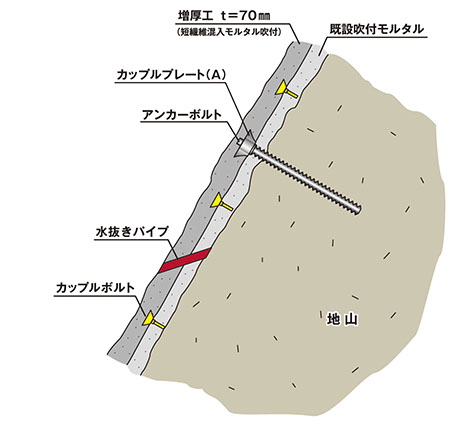

タイプ3 アンカーボルト仕様

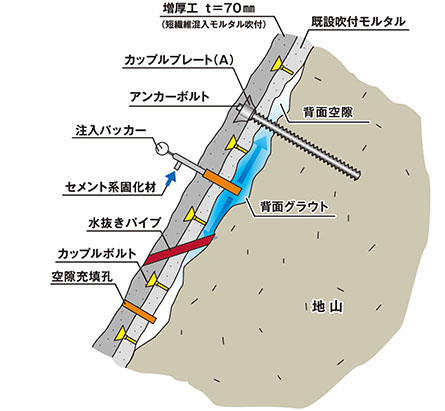

タイプ4 アンカーボルト仕様+空隙充填工

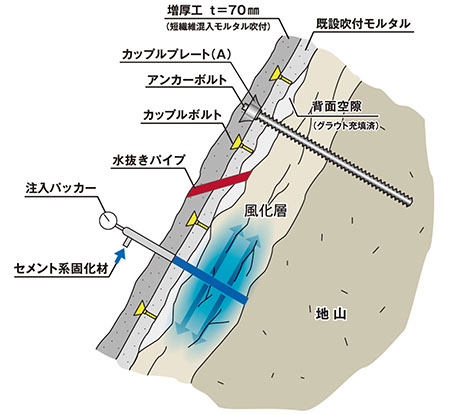

タイプ5 地盤補強型

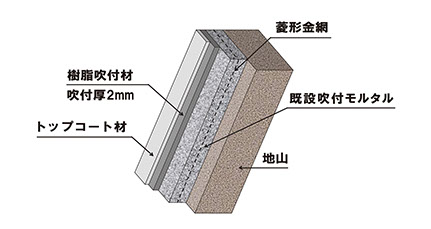

▼樹脂吹付タイプ1(標準型)

亀裂などにより低下したモルタル 面の水密性を、初期のレベルと 同等程度まで回復します。

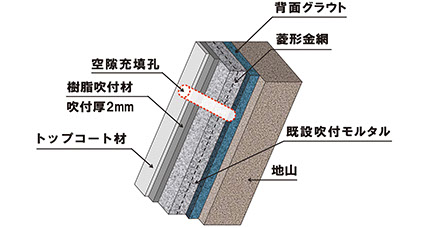

▼樹脂吹付タイプ2(標準型+空隙充填工)

タイプ1に加え、モルタル背面 と地山との付着を改善します。

▼増厚タイプ1(標準型)

劣化したモルタルに対して増厚工 を行うことで、モルタル吹付工の 機能を回復します。

▼増厚タイプ2(標準型+空隙充填工)

増厚工による機能回復に加え、 モルタル背面と地山との付着を 改善します。

▼増厚タイプ3(アンカーボルト仕様)

アンカーバーによりモルタルと 地山の一体化を図るとともに、 モルタル吹付工の機能を初期の レベルと同等程度まで 回復します。

▼増厚タイプ4(アンカーボルト仕様+空隙充填工)

モルタルと地山を一体化させる とともに密着性を改善し、モル タル吹付工の機能を初期の レベルと同等程度まで回復 します。

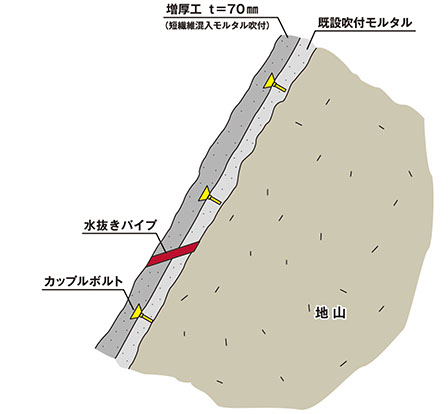

▼増厚タイプ5(地盤補強型)

モルタル背面と地山の付着およ び地山の緩みが改善され、モル タル吹付工から地山の内部の 風化層までの一体化によりモル タル吹付工の機能が 向上します。

選定手順

選定手順

施工事例

施工事例

施工事例① 保全対象:道路(主要県道)・鉄道(JR) タ イ プ:増厚タイプ4 採用事由:幹線道路とJRが並行に走っているのり面。 モルタル取壊し時の規制制約,工期短縮により採用。 施工面積:A=1,400㎡

施工事例② 保全対象:道路(主要県道) タ イ プ:増厚タイプ4+地山補強土工 採用事由:幹線道路に面したのり面。現況斜面H=50m, 急傾斜のためはぎ取り時の道路への落下を勘案。 施工面積:A=1,220㎡

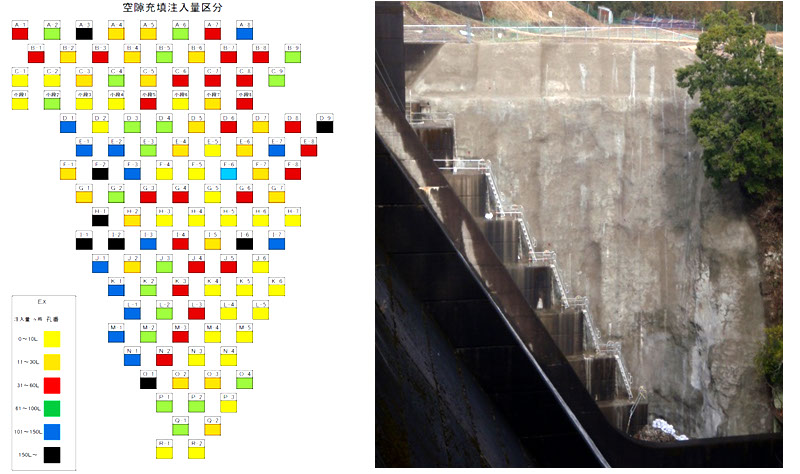

施工事例③ 保全対象:ダム斜面 タ イ プ:増厚タイプ4 採用事由:ダム直下流の急斜面モルタルはぎ取り後の 産業廃棄物運搬が非常に困難なため。 施工面積:A=1,220㎡

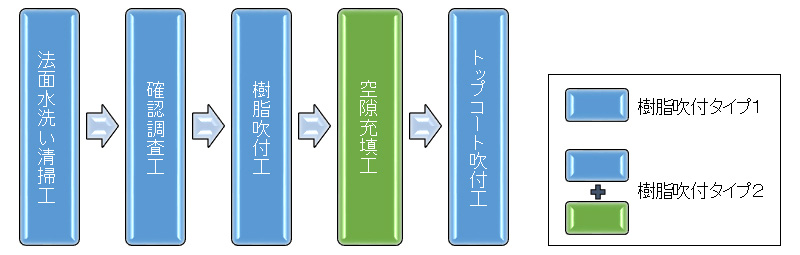

施工手順(樹脂吹付タイプ)

施工手順(樹脂吹付タイプ)

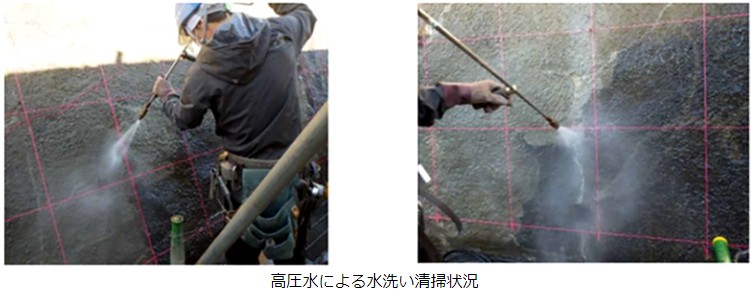

▼ のり面水洗い清掃工

▼ 確認調査工

設計時調査の妥当性を確認

▼ 樹脂吹付工

▼ トップコート吹付工

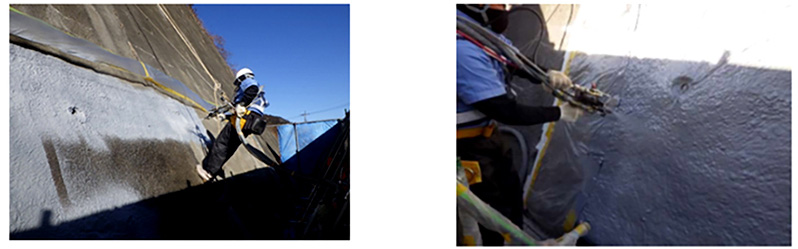

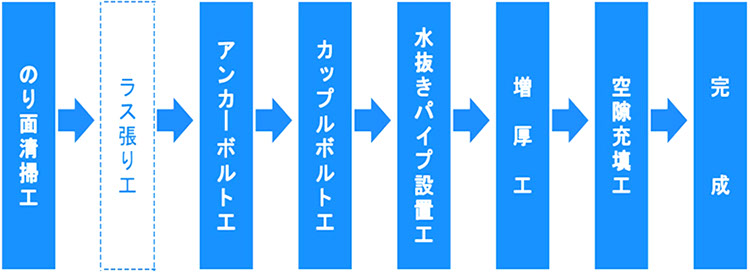

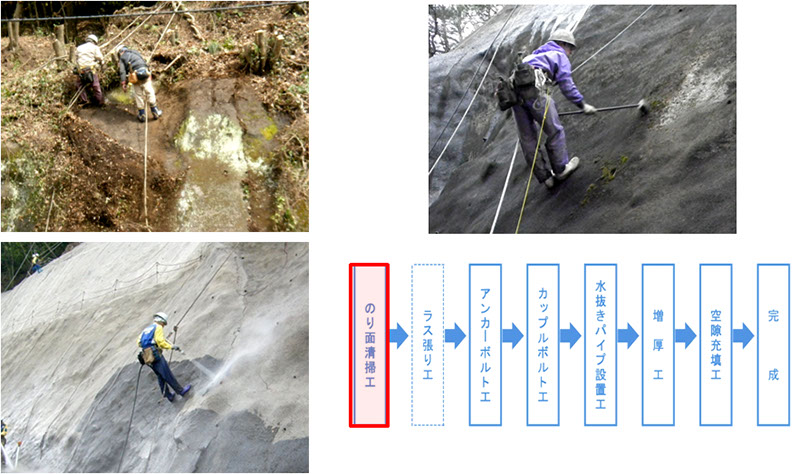

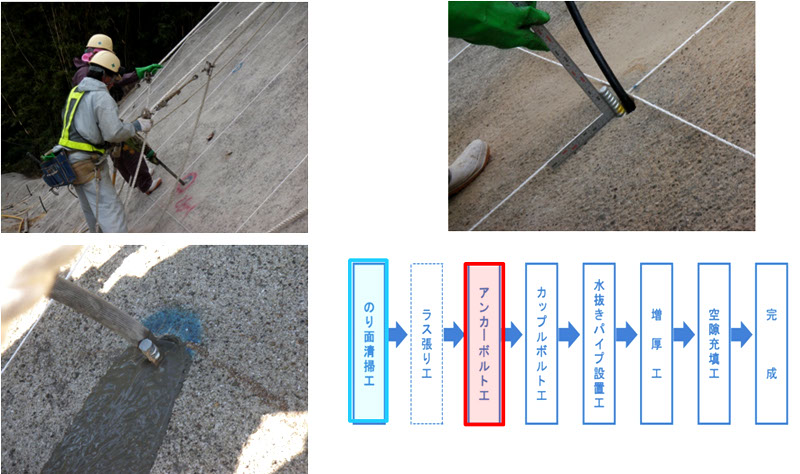

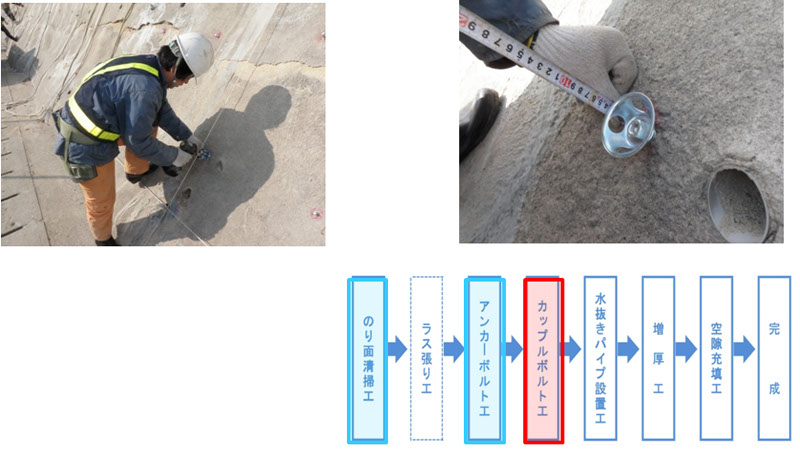

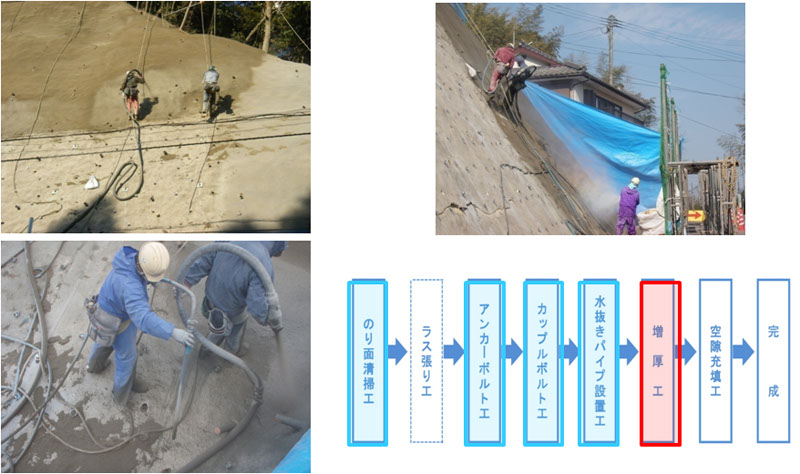

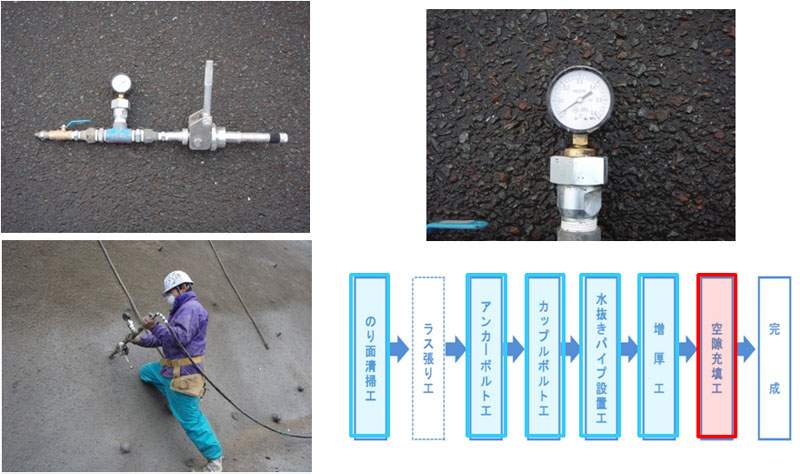

施工手順(増厚タイプ4)

施工手順(増厚タイプ4)

※のり面勾配 1:0.3より急な場合はラス張工を併用。

※のり面勾配 1:0.3より急な場合はラス張工を併用。

▼ のり面清掃工

▼ アンカーボルト工

▼ カップルボルト工

▼ 水抜きパイプ設置工

▼ 増厚工

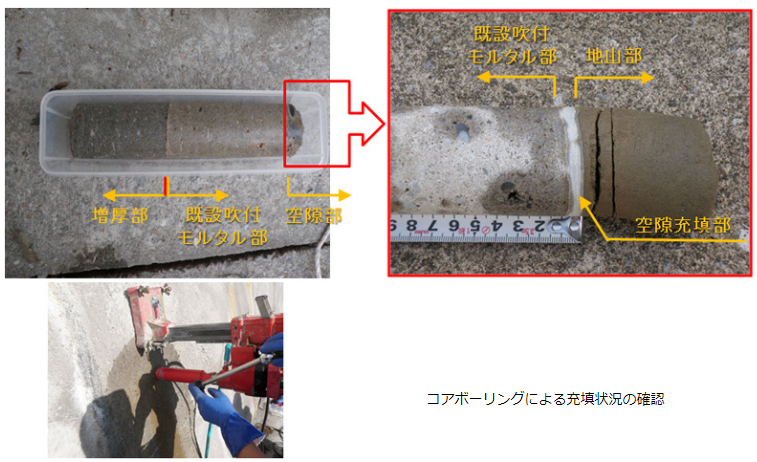

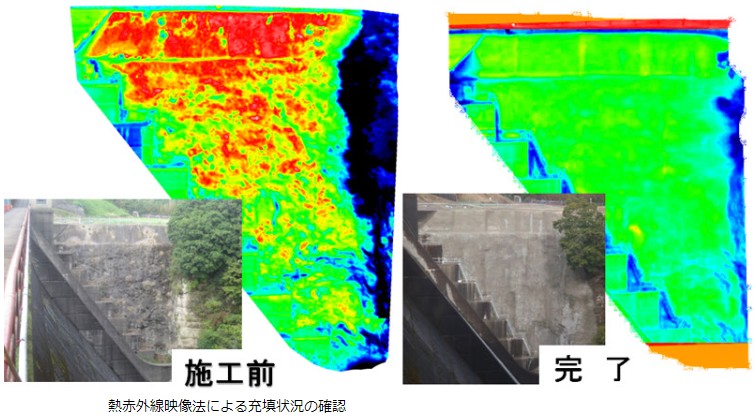

▼ 空隙充填工

▼ 空隙充填工

▼ 空隙充填工

注入量管理(例)

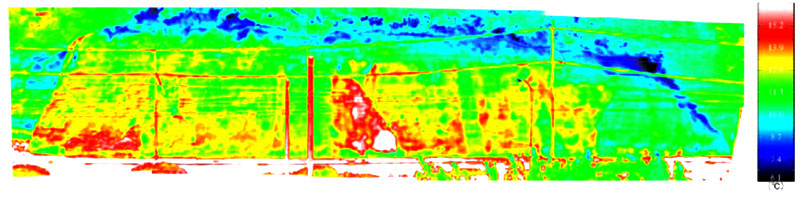

▼ 効果確認の例①

▼ 効果確認の例②

▼ 施工後の確認